人口是社會物質生活的必要條件,是全部社會生產行為的基礎和主體。2022年長沙最新總人口數量統計多少人?長沙有多少外來人口?是很多人想知道的問題。由于2022年長沙總人口數量暫未公布,下面小編整理了最新長沙人口數量統計及相關信息,供參考。

一、長沙最新總人口數量統計

根據第七次人口普查數據,長沙市常住人口為10047914人,是我國14個特大城市之一,與2010年第六次全國人口普查的7040952人相比,增加3006962人,增長42.71%,年平均增長率為3.62%。

2010年,長沙市有土家族、苗族、侗族、瑤族、回族、哈薩克族、柯爾克孜族、門巴族、赫哲族、裕固族、鄂倫春族、烏孜別克族等54個少數民族,共計7.35萬人,其中過萬人的少數民族有土家族、苗族。

2021年末全市常住總人口1023.93萬人,增加17.13萬人,比上年增長1.8%。城鎮化率為83.16%,比上年提高0.56個百分點。按戶籍人口計算,人口出生率為8.53‰,死亡率為8.45‰,自然增長率為0.08‰。

二、長沙綜合介紹

長沙,湖南省省會,是長江中游地區重要的中心城市,全國“兩型社會”綜合配套改革試驗區、中國重要的糧食生產基地,長江中游城市群和長江經濟帶重要的節點城市。東鄰江西省宜春、萍鄉,西連婁底、益陽,南接株洲、湘潭,北靠岳陽。長沙是綜合交通樞紐,京廣高鐵、滬昆高鐵、渝廈高鐵在此交匯。

長沙位于湖南省東部偏北,湘江下游和長瀏盆地西緣。總面積11815.96平方公里;轄6個區、1個縣、代管2個縣級市;2017年,常住人口791.81萬,城鎮化率77.59%。 2018年,常住人口815.47萬人,成為湖南省首個常住人口破800萬人的城市。其中,城鎮人口645.23萬人,鄉村人口170.24萬人,城鎮化率達79.12%,全省第一。地區生產總值11003.41億元。2019年,全市常住總人口839.45萬人,比上年增長2.9%。按戶籍人口計算,人口出生率為12.43‰,死亡率為7.90‰,自然增長率為4.53‰。城鎮化率為79.56%,比上年提高0.44個百分點。地區生產總值11574.22億元。2020年,全市常住總人口1004.79萬人,與2010年第六次全國人口普查的704.09萬人相比,增加300.69萬人,增長42.71 %,年平均增長率為3.62%。2020年,全市實現地區生產總值12142.52億元,按可比價計算,比上年增長4.0%。地貌類型多樣,地表水系發達。氣候溫和,四季分明,湘江穿城而過。2021年末全市常住總人口1023.93萬人,比上年增長1.8%。城鎮化率為83.16%,比上年提高0.56個百分點。全年地區生產總值13270.70億元,比上年增長7.5%。

長沙是首批國家歷史文化名城,歷經三千年城名、城址不變,有“屈賈之鄉”、“楚漢名城”、“瀟湘洙泗”之稱。有馬王堆漢墓、四羊方尊、三國吳簡、岳麓書院、銅官窯等歷史遺跡。凝練出“經世致用、兼收并蓄”的湖湘文化。長沙既是清末維新運動和舊民主主義革命策源地之一,又是新民主主義的發祥地之一。走出了黃興、蔡鍔、劉少奇等名人。

長沙是中國(大陸)國際形象最佳城市、東亞文化之都、世界“媒體藝術之都”。打造了“電視湘軍”、“出版湘軍”、“動漫湘軍”等文化品牌。長沙有高校51所,獨立科研機構97家,兩院院士52名,國家工程技術研究中心14家,國家重點工程實驗室15個;有雜交水稻育種、“天河”超級計算機、國內首臺3D燒結打印機等科研成果。2019年2月,被國家中醫藥管理局評為市級全國基層中醫藥工作先進單位。

自然地理

【區域位置】長沙市為湖南省省會,是湖南省政治、經濟、文化、交通、科技、金融、信息中心。它位于湖南省東部偏北,湘江下游和長瀏盆地西緣。地域范圍為北緯27°51′~28°40′,東經111°53′~114°15′。東鄰江西省宜春地區和萍鄉市,南接株洲、湘潭兩市,西連婁底、益陽兩市,北抵岳陽、益陽兩市。東西長約230千米,南北寬約88千米。2016年,全市土地面積11816.0平方千米,其中市區面積2150.90平方千米,建成區面積374.64平方千米。2017 年,全市土地面積11815.96平方千米,其中市區面積2150.90平方千米,建成區面積434.82平方千米。2018 年,全市土地面積11815.96平方千米,其中市區面積2150.9平方千米,建成區面積444.36平方千米。2019年,全市土地面積11815.96平方千米,其中市區面積2150.9平方千米,建成區面積483.8平方千米。2020年全市土地面積11816.0平方公里,其中市區面積2150.9平方公里,建成區面積560.80平方公里。

【地質地貌】長沙的總體地質特征是:地層出露齊全,花崗巖體廣布,地質構造復雜,礦產資源豐富。各個地質歷史時期的地層在長沙市均有出露,最古老的地層大約是10億年以前形成的。總體地貌特征是:地勢起伏較大,地貌類型多樣,地表水系發達。長沙的東北是幕阜—羅霄山系的北段,西北是雪峰山余脈的東緣,中部是長衡丘陵盆地向洞庭湖平原過渡地帶。東北、西北兩端山地環繞,地勢相對高峻,中部遞降趨于平緩,略似馬鞍形,南部丘崗起伏,北部平坦開闊,地勢由南向北傾斜,形如一個向北開口的漏斗。長沙城區為多級階地組成的坡度較緩的平崗地帶,地勢南高北低,湘江由南向北流經中部,穿貫市區,江中的橘子洲長5千米,在全國城市中絕無僅有。湘江兩岸形成地勢低平的沖積平原,其東西側及東南面為地勢較高的低山、丘陵。東有屬于湘贛邊雁陣式山系的大圍山,海拔800米以上山峰有50余座,其主峰七星嶺,海拔1607.9米,為全市最高處;西有海拔800米以上的山峰13座,望城區喬口湛湖的海拔23.5米,為全市最低點。

【自然資源】長沙地下礦藏種類繁多,尤以非金屬礦獨具特色,已查明的有錳、釩、銅、鎢、金、銀、磷、海泡石、重晶石、菊花石、石膏、煤等50余種,有全國獨一無二的菊花石。其中大型礦床10處,小型礦床 16 處,礦點300 余處。長沙土壤種類多樣,可劃分9個土類、21個亞類、85個土屬、221個土種,以紅壤、水稻土為主,分別占土壤總面積的70%與25%。其余還有菜園土、潮土、山地黃壤、黃棕壤、山地草甸土、石灰土、紫色土等,適宜多種農作物生長。長沙動物地理區劃屬東洋界華中區,生態地理區劃屬亞亞帶林灌、草地—農田動物群,野生動物多為適應耕地和居民點的類群林棲鳥類已少見,田間捕食昆蟲、鼠類和兩棲爬行動物豐富。植被以亞熱帶常綠闊葉林為主,有自然生長和引進栽培的木本植物102科、977種,其中常綠樹462種,落葉樹515種,喬木457種,灌木414種,竹藤類106種。主要林木有松、杉、櫟、樟、楠、椿、茶、油茶、柑橘、毛竹等。1985年長沙市第八屆人大常委會通過,長沙市人民政府公布香樟為市樹,杜鵑花為市花。

【水文·氣候】長沙水文特征:水系完整,河網密布;水量較多,水能資源豐富;冬不結冰,含沙量少。長沙市的河流大都屬湘江水系,支流河長5千米以上的有302條,其中湘江流域289條。湘江自湘潭昭山流經長沙縣西南邊境,然后由南向北縱貫市區,經望城縣喬口出境。經過市境的長度有74千米,其間流入湘江的支流有15條,其中較大的有:瀏陽河、撈刀河、靳江、溈水。年平均地表徑流量82.65億立方米,徑流深550~850毫米。湘江流經長沙市的常年徑流量年均692.50億立方米,全年可通航。全市水能蘊藏量 24.53萬千瓦,地下水總儲量9.35億立方米/年。長沙地處中國東南部,屬亞熱帶季風氣候。由于位居盆地內部,且距海較遠,受冬夏季風轉換、地勢向北傾斜等因素的影響,春溫變化大,夏初雨水多,伏秋高溫久,冬季嚴寒少。長沙市氣候有兩個主要特征:1.水熱充足,生長期長。1981—2010年,長沙市年平均氣溫17.4℃,年平均降水量為1475.8毫米,年平均日照1583.3小時。熱量條件比較優越,降水多集中在春夏兩季,多雨期與高溫期一致,生長期長,對農業生產有利。2.氣候溫和,四季分明,夏冬季長,春秋季短。春季從3月中旬到5月中下旬,為期約70天,期間氣溫升高很快,對春播有利。春季天氣陰雨潮濕,降水量占全年的40%以上。夏季從 5月中、下旬到9月下旬,為期132天,季節長,天氣熱,是夏季的突出特點,夏季溫高暑熱,常連晴數日,驕陽似火蒸發強盛,在降雨集中期易發生洪澇災害。秋季從9月下旬到11月中旬,將近60天,是全年最短的一季。冬季從11月下旬到次年3月上旬,為期3個多月,月平均氣溫大都在6.1℃以上,冬季氣溫雖不很低,但比較濕冷,降雪較少,有時會發生冰凍天氣,冬季的降水量僅占全年的16%,是一年中降水量最少的季節。2016年長沙市氣候年景整體偏差,暴雨洪澇、暴雪、5月低溫、寒潮以及冰雹和雷雨大風等強對流天氣為主要成災氣象災害。全年空氣優良率73%,年平均氣溫18.3℃,屬異常偏高年份;其中冬季氣溫偏高、春、夏季正常,秋季顯著偏高;春、夏季偏長,冬、秋季偏短,入春提前,入夏、入秋、入冬偏遲,氣候年比天文年長。年平均降水總量1726.7毫米,偏多17%;冬、春季正常略多,夏季偏多,秋季略多;雨季開始早,結束不明顯;雨日偏多。年平均日照偏少,日照總時數為1421.7小時。全年自然災害直接經濟損失23億元。2017年長沙災害性天氣頻發,暴雨洪澇、暖冬、寒潮、冰雹及雷雨大風等為主要成災氣象災害。全年自然災害直接經濟損失132億元。2018年長沙市平均氣溫18.5℃,為有氣象記錄以來的第二高值年(僅次于2013年),年最高氣溫38.9℃,年最低氣溫3.1℃,年降水量1348.9毫米,降水總量偏少;年平均日照時數1622.2小時,全年全市空氣優良天數280天,優良率 76.7%,中部多于東西部。全年長沙主要天氣氣候事件有雷暴大風、冰雹、暴雨、高溫熱害、干旱、寒露風、連陰雨、寒潮、暴雪、冰凍、霜凍、霧等。全年自然災害直接經濟損失890.57萬元。2019年長沙市平均氣溫18.2℃,其中秋季平均氣溫異常偏高,為有氣象記錄以來歷史最高值,年最高氣溫39.1℃,年最低氣溫-1.5℃,年降水量1368.8 毫米。全年全市空氣優良天數275天,優良率 75.3%。年平均降水冬季偏多,春、夏季正常,秋季顯著減少;日照正常偏少,秋季日照偏多,冬季日照時數突破歷史最低值。全年長沙主要天氣氣候事件有連陰雨、雷暴大風、冰雹、大風、暴雨、洪澇、 高溫熱害、夏秋冬連旱、寒潮、冰凍、霜凍、霧等。全年自然災害直接經濟損失 20272.2 萬元。

【人口】

2021年末全市常住總人口1023.93萬人,比上年增長1.8%。城鎮化率為83.16%,比上年提高0.56個百分點。

2020年,全市常住總人口1004.79萬人,與2010年第六次全國人口普查的704.09萬人相比,增加300.69萬人,增長42.71 %,年平均增長率為3.62%。

2019年年末,全市常住總人口839.45萬人,比上年增長2.9%。按戶籍人口計算,人口出生率為12.43‰,死亡率為7.90‰,自然增長率為4.53‰。城鎮化率為79.56%,比上年提高0.44個百分點。

2018年長沙常住人口815.47萬人,成為全省首個常住人口破800萬人的城市。其中,城鎮人口645.23萬人,鄉村人口170.24萬人,城鎮化率達79.12%,全湖南省第一。

2017年長沙常住人口791.81萬人,比上年增長3.57%。按戶籍人口計算,人口出生率為16.47%。死亡率為18.47%。自然增長率為-2.00%。城鎮化率為77.59%,比上年提高1.60個百分點。

2016年長沙常住人口764.52萬人,比上年增長2.87%。按戶籍人口計算,人口出生率為15.04‰,死亡率為4.41‰,自然增長率為10.63‰。城鎮化率為75.99%,比上年提高1.61個百分點。

【民族】長沙是少數民族散居城市,2020年有55個少數民族,全市少數民族戶籍人口約14.8萬人,占比為2%,其中全市城鎮少數民族戶籍人口12.96萬人,占比為2.56%,城鎮少數民族流動人口24.38萬人,占比為6.53%。 2021年有55個民族族別(無保安族)。全市少數民族常住人口為24.97萬,占比為2.49%,其中人數較多的少數民族有土家族(8.7萬)、苗族(7.28萬)、侗族(2.04萬)、瑤族(1.7萬)、回族(1.14萬),全市少數民族流動人口32.17萬。

【語言文化】長沙地區使用的方言有長沙話、瀏陽話和寧鄉話。長沙話為湘方言下面的次方言新湘方言的代表,使用范圍為長沙城區及周邊地區,內部分歧較小,且隨著經濟和交通的發達而逐步縮小,部分詞匯有文白二音,其中的文讀有向普通話靠攏的傾向。與現代漢語普通話比較,其主要特點是有陰平、陽平、上聲、陰去、陽去、入聲六個聲調,其中去聲調分為陰去、陽去兩個聲調,入聲調系古漢語入聲調的保留,促聲尾消失而自成一個聲調。寧鄉話以寧鄉城區為代表,內部分歧較大,依地域向婁底、湘潭延伸和向長沙城區靠近而分別接近新湘方言和老湘方言,是介于新、老湘方言之間的一個方言分支。瀏陽話亦以瀏陽城區為代表,屬贛方言的一個分支,其中的東部一處有一個方言島,使用人口三千余人。整個長沙地區的方言,均不同程度地保留了古代(上古和中古)漢語的一些痕跡。長沙是1982年國務院首批公布的24座歷史文化名城之一,系楚漢名城,境內文化古跡眾多,有炭河里遺址、禹王碑、馬王堆漢墓、長沙國王陵遺址、銅官窯遺址、岳麓書院、愛晚亭、天心閣古城墻、靖港古鎮、譚嗣同故居、黃興故居、秋收起義文家市會師舊址——里仁學校、中共湘區委員會舊址、湖南省立第一師范學校舊址、劉少奇故居、何叔衡故居、胡耀邦故居、謝覺哉故居、徐特立故居、湖南省蘇維埃政府舊址——錦綬堂、瀏陽文廟、新民學會舊址等。長沙歷史文化悠久,孕育了以湘繡、瀏陽花炮、湘劇、瀏陽菊花石雕、長沙彈詞、火宮殿火神廟會、長沙花鼓戲、長沙窯銅官陶瓷技藝等為代表的豐富的非物質文化遺產。

【歷史沿革】長沙歷史發展,可追溯到遠古時代。據考古判斷,在距今15-20萬年的舊石器時代,長沙地區即有原始人類活動。新石器時代,已形成氏族及部落。殷商之世,長沙屬揚越之地,是百越部落的分支。春秋戰國時期,長沙屬楚國黔中郡。秦設長沙郡,為秦初全國三十六郡之一,長沙自此列入中原政權的行政區劃,郡治湘縣。西漢置長沙國,治臨湘縣,轄臨湘、羅、連道、益陽、下雋、攸、酃、承陽、湘南、昭陵、茶陵、容陵、安成13縣。王莽始建國元年(公元9年)改長沙國為填蠻郡,改臨湘縣為撫睦縣。東漢復置長沙郡,改撫睦縣為臨湘縣,仍為郡治,上隸荊州。轄臨湘、攸、茶陵、安成、酃、湘南(侯國)、連道、昭陵、益陽、下雋、羅、容陵、醴陵13縣。三國時期屬東吳。吳晉南朝,臨湘縣析出湘西縣,臨湘縣為長沙郡首邑,南朝宋開始,湘西縣為衡陽郡(長沙郡析出)首邑,上隸荊州或湘州(西晉懷帝永嘉元年即公元307年分荊、江二州置)。公元589年,隋統一中國,廢州郡,行州縣二級制,長沙郡改潭州,轄長沙、衡山、益陽、邵陽4縣。臨湘縣(省湘西縣)改稱長沙縣,為潭州州治(大業三年隋一度改潭州為長沙郡)。唐武德三年入唐版圖;貞觀元年設十道,潭州(天寶元年即742年,潭州改為長沙郡,唐至德元年即756年復改為潭州)屬江南道,轄長沙、衡山、醴陵(武德四年分長沙縣立)、湘鄉(武德四年析衡山縣置)、益陽、新康(武德四年析益陽設,七年又并入益陽)等6縣。開元二十一年分十五道,潭州屬江南西道。后唐天成二年六月十七日(927年7月18日)馬殷“以潭州為長沙府”,長沙為楚國都城,周太祖廣順二年(952年),南唐邊鎬陷長沙,湖南政治中心移至朗州(常德)。宋太祖乾德元年(963年)二月,入宋版圖,至道三年(997年)分全國為十五路,潭州為荊湖南路路治。哲宗元符元年(1098年)分長沙縣5鄉及湘潭縣2鄉設善化縣,與長沙縣同附廓,潭州轄長沙、善化、瀏陽、寧鄉、湘潭、湘鄉、益陽、安化、湘陰、醴陵、茶陵、攸縣等12縣,直至民初,長沙城為路、州及長善二縣治所。元世祖至元十三年正月初一(1276年1月18日),長沙入元版圖,設安撫司。十四年設潭州行省,十八年二月初九(1281年2月28日)遷潭州行省于鄂州,稱湖廣等處行中書省,徙湖南道宣慰司治潭州路。天歷二年三月初九(1329年4月8日),文宗以“潛邸所幸”,改潭州路為天臨路,轄長沙、善化、衡山、寧鄉、安化5縣,醴陵、瀏陽、攸、湘鄉、湘潭、益陽、湘陰7州,長沙、善化兩縣依郭。元順帝至正二十四年(吳王朱元璋甲辰年九月二十四日)(1364年10月19日)徐達領兵至潭州,改天臨路為潭州府。洪武五年六月,潭州府更名長沙府,轄長沙、善化(洪武十年省入長沙,十三年五月復置)、湘陰、湘潭、瀏陽(洪武二年降為縣)、醴陵、寧鄉、益陽、湘鄉、攸、安化11縣及茶陵州,府城依舊設于長沙、善化兩縣,上隸湖廣布政使司。清順治四年四月初八(1647年5月12日),高士俊領兵入長沙,長沙納入清版圖,沿明制設長沙府,上隸湖廣,仍轄12州縣。康熙三年(1664年)湖廣省設右布政使司、湖南按察使司于長沙,偏沅巡撫移駐長沙。清雍正元年(1723年)改湖廣右布政使司為湖南布政使司。清雍正二年(1724年)改偏沅巡撫為湖南巡撫(仍隸湖廣)。長沙(府)城自此為湖南省會。長沙府上有鹽法長寶道。乾隆時長沙府城不僅為巡撫治,亦為布政、提學、提法三司,巡警、勸業、鹽法、長寶四道治所。 民國元年(1912年)4月,并縣歸府,長沙、善化二縣合并為長沙府直轄地。民國二年(1913年)9月,改定舊長沙府附廓首縣裁府改縣,長沙府直轄地改為長沙縣。民國三年(1914年)6月2日,湖南劃為四道,長沙縣屬湘江道(即原長寶道,1916年裁撤武陵道,其中11縣劃歸湘江道)。1914年廢都甲設鄉鎮,長沙縣轄7鄉11鎮。民國九年(1920年),長沙設市政廳,年底設市政公所。省會警察廳設東、南、西、北、外東、外南、外北、商埠8個警察署(區)。當年廢除“道”,縣直屬省。民國十九年(1930年)7月27日,中國工農紅軍攻入長沙,成立長沙市蘇維埃政府。年底,長沙城分設東、南、西、北、外東特、商埠6個區,下轄158街團,街團下轄甲、牌、聯(結),5家為1聯,2聯為1牌,10牌為1甲。民國二十年(1931年)5月,裁商埠入西區。民國二十二年(1933年)5月,裁商埠入西區。8月11日,市縣分治,析長沙縣城區設長沙市,國民政府行政院同意長沙設市,是第14個設為行政區劃的市,也是第7個設市的省會,面積48.5平方公里。11月3日,廢除街團制。民國二十三年(1934年)4月29日,劃長沙市為4個區,按東南西北順序命名為一、二、三、四區,每區分4坊,每坊設2至4保,共58保,40~60戶為一甲。民國二十七年(1938年),上屬湖南省第一行政督察區。8月11日,改區坊保甲4級制為鎮(鄉)保甲三級制,原4區為8鎮,市郊為4鄉。“文夕大火”后縮編為城南、城北兩鎮及兩鄉。民國二十八年(1939年),8鎮4鄉改為4鎮4鄉。民國三十四年(1945年)12月,設城東、城南、城西、城北、文藝、金盆、岳麓、會春8區。民國三十六年(1947年)至民國三十七年(1948年)9月,有83保1843甲。1949年8月,長沙和平解放,轄8區82保1838甲。長沙為湖南省省會。1950年3月30日,設郊區辦事處領導外四區。1953年1月,設水上區。1955年,內四區建306居委會2909居民組。1956年5月,撤銷市郊外四區,轄鄉并為7鄉1鎮。同年撤水上區。1957年,內四區轄26街道275居委會2766居民組;郊區轄7個鄉、鎮。1958年9月,農村實行政社合一的人民公社體制,郊區建立萬年紅、東風、岳麓公社。城區轄4區25街道233居委會2731居民組。12月24日,湖南省調整縣市行政區劃,原屬湘潭專區的長沙、望城二縣劃歸長沙市管轄。1983年2月8日,長沙市增轄瀏陽、寧鄉、湘陰(1983年7月13日湘陰回歸恢復后的岳陽地區)。當年著手改變政社合一建制。2015年4月8日,國務院正式批復同意設立湖南湘江新區,成為全國第12個、中部地區首個國家級新區,面積490平方公里。2017年11月1日,長沙從全球多個城市中脫穎而出,正式加入聯合國教科文組織“全球創意城市網絡”,成為亞洲首個、中國首座獲評世界“媒體藝術之都”稱號的城市。2018年11月26日,中國幸福城市論壇舉行。2018第十二屆中國最具幸福感城市調查推選活動結果揭曉:長沙再度入選“中國最具幸福感城市”,這是長沙第11次獲此殊榮;2020年,長沙市再次入選“中國最具幸福感城市”,連續13年獲評“中國最具幸福感城市”。

經濟社會發展

2021年,面對嚴峻復雜的國內外環境以及疫情的多重沖擊,在市委、市政府的堅強領導下,全市上下堅持以思想為指導,深入貫徹考察湖南重要講話指示精神,全面落實“三高四新”戰略定位和使命任務,統籌推進疫情防控和經濟社會發展,全年經濟社會高質量發展取得新成效,實現了“十四五”良好開局。

一、綜 合

初步核算,全年地區生產總值13270.70億元,比上年增長7.5%。分產業看,第一產業增加值425.56億元,增長9.1%;第二產業增加值5251.30億元,增長5.2%;第三產業增加值7593.85億元,增長8.9%。第一、二、三產業對經濟增長的貢獻率分別為4.2%、27.6%和68.2%。第一、二、三產業增加值占地區生產總值的比重分別為3.2%、39.6%和57.2%。

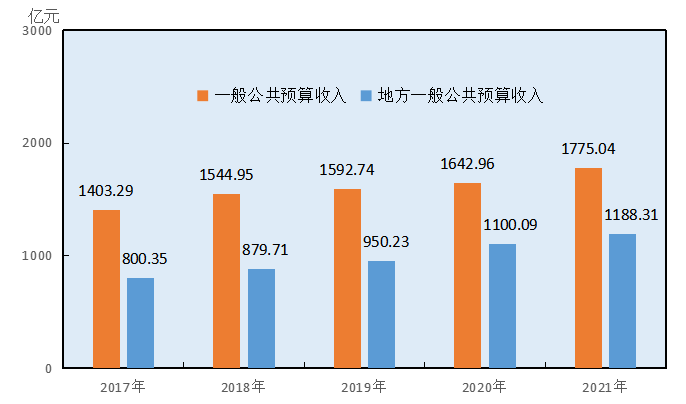

全年一般公共預算收入1775.04億元,比上年增長8.0%,其中地方一般公共預算收入1188.31億元,增長8.0 %。一般公共預算支出1541.59億元,增長2.7%。

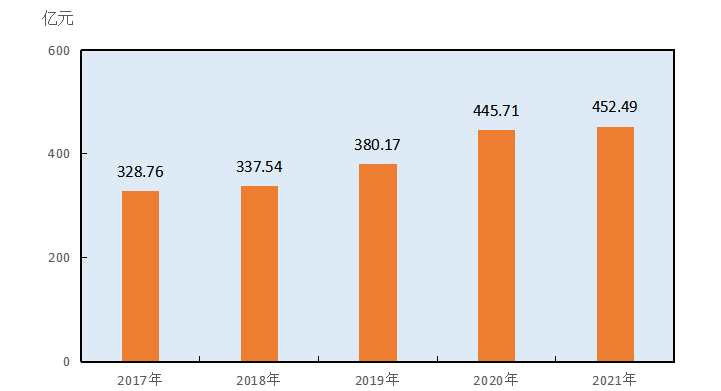

圖1 2017-2021年一般公共預算收入和地方一般公共預算收入

全年居民消費價格比上年上漲1.1%,漲幅回落0.7個百分點;商品零售價格上漲2.0%,漲幅增加1.2個百分點。

表1 2021年居民消費價格比上年漲跌幅度

| 指 標 | 比上年上漲(%) |

| 居民消費價格 | 1.1 |

| 食品煙酒 | -0.8 |

| 食品 | -2.3 |

| #糧食 | 2.8 |

| 食用油 | 0.8 |

| 菜及食用菌 | 4.7 |

| 畜肉類 | -20.1 |

| 水產品 | 13.6 |

| 蛋類 | 7.6 |

| 衣著 | 1.2 |

| 居住 | 1.9 |

| 生活用品及服務 | 0.5 |

| 交通通信 | 4.7 |

| 教育文化娛樂 | 1.2 |

| 醫療保健 | 0.7 |

| 其他用及服務 | -1.1 |

全年新增城鎮就業人員14.71萬人,年末城鎮登記失業率為1.74%。

二、農 業

全年實現農林牧漁業增加值452.49億元,比上年增長8.9%。其中,農林牧漁專業及輔助性活動增加值26.94億元,增長6.3%。

圖2 2017-2021年農林牧漁業增加值

全年糧食播種面積31.34萬公頃,比上年增長0.2%,其中稻谷播種面積28.65萬公頃,增長0.1%;蔬菜播種面積16.36萬公頃,增長3.2%;油料種植面積5.75萬公頃,下降3.7%;出欄肉豬361.91萬頭,增長31.4%。

表2 2021年主要農產品產量及其增長速度

| 產品名稱 | 計量單位 | 產 量 | 比上年增長(%) |

| 糧 食 | 萬 噸 | 216.04 | 2.0 |

| 油 料 | 萬 噸 | 10.41 | -5.5 |

| 茶 葉 | 萬 噸 | 4.71 | 7.7 |

| 蔬 菜 | 萬 噸 | 574.64 | 3.9 |

| 禽 蛋 | 萬 噸 | 4.83 | 5.5 |

| 水產品 | 萬 噸 | 12.07 | 6.2 |

| 出欄肉豬 | 萬 頭 | 361.91 | 31.4 |

| 牛 奶 | 萬 噸 | 0.42 | 2.4 |

年末農民專業合作社13323家,入社農戶34.1萬戶,參與農戶47.6萬戶。

全年農業機械總動力623.30萬千瓦,水稻耕種收綜合機械化水平為83.5%。

推進各項重點水利工程建設,全年完成重點水利建設項目76個,完成投資15.56億元。

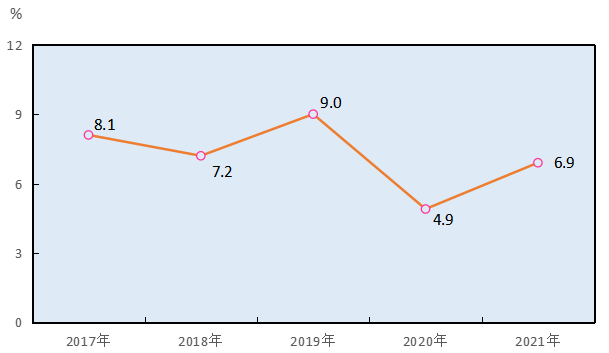

三、工業和建筑業

全年全部工業增加值比上年增長6.9%,其中規模以上工業增加值增長7.2%;工業增加值占GDP的比重為28.8%,比上年提升0.5個百分點。在規模以上工業中,分經濟類型看,國有企業增加值增長5.8%,股份制企業增長7.7%,外商及港澳臺商投資企業增長8.9%。分門類看,采礦業下降8.3%,制造業增長7.1%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長10.6%。

圖3 2017-2021年全部工業增加值增長速度

全年規模以上工業中,高技術制造業增加值增長15.2%,裝備制造業增長8.9%;計算機、通信和其他電子設備制造業增長19.6%,煙草制品業增長3.9%,汽車制造業增長7.2%,電力、熱力生產和供應業增長13.2%,電氣機械和器材制造業增長24.5%。省級及以上產業園區增加值比上年增長11.7%,占規模以上工業的比重為69.2%。

表3 2021年規模以上工業主要產品產量及其增長速度

| 產品名稱 | 計量單位 | 產 量 | 比上年增長(%) |

| 飼料 | 萬噸 | 229.21 | 16.9 |

| 精制食用植物油 | 萬噸 | 23.13 | 1.0 |

| 醬油 | 萬噸 | 20.44 | -11.9 |

| 乳制品 | 萬噸 | 35.25 | 28.7 |

| 精制茶 | 萬噸 | 2.38 | -30.6 |

| 服裝 | 萬件 | 2368.35 | -14.7 |

| 化學藥品原藥 | 萬噸 | 4.29 | 46.8 |

| 化學試劑 | 萬噸 | 24.88 | 7.7 |

| 家具 | 萬件 | 160.60 | 14.9 |

| 水泥 | 萬噸 | 673.45 | -1.6 |

| 商品混凝土 | 萬立方米 | 2745.61 | 4.9 |

| 建筑工程用機械 | 萬臺 | 8.64 | 61.0 |

| 挖掘機 | 萬臺 | 1.36 | 42.1 |

| 混凝土機械 | 萬臺 | 3.16 | -11.2 |

| 環境污染防治專用設備 | 萬臺 | 7.24 | 21.2 |

| 工業機器人 | 套 | 6757 | 49.7 |

| 汽車 | 萬輛 | 34.09 | -5.1 |

| 光電子器件 | 億只 | 137.65 | 55.9 |

| 移動通信手持機 | 萬臺 | 1678.87 | 31.5 |

| 自來水生產量 | 萬立方米 | 131958.08 | 5.7 |

全年規模以上工業企業營業收入8867.05億元,比上年增長6.8%。分門類看,采礦業營業收入26.93億元,比上年下降16.0%;制造業8585.10億元,增長6.8%;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業255.01億元,增長10.0%。全年規模以上工業企業利潤656.35億元,比上年下降6.2%。分門類看,采礦業利潤1.18億元,比上年增長59.1%;制造業622.09億元,下降6.6%;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業33.08億元,增長0.5%。

全年建筑業增加值1437.36 億元,比上年增長1.1%。全年具有建筑業資質等級的獨立核算企業完成建筑業總產值6823.54億元,比上年增長12.6%;房屋竣工面積9812.84萬平方米,增長22.4%。

四、固定資產投資

全年固定資產投資比上年增長8.2%。其中,民間投資增長6.8%。分投資方向看,工業投資增長11.5%,基礎設施投資下降3.6%,高新技術產業投資增長6.1%。

表4 2021年固定資產投資增長速度

| 指 標 | 比上年增長(%) |

| 固定資產投資(不含農戶) | 8.2 |

| 第一產業 | -0.5 |

| 第二產業 | 11.1 |

| 其中:采礦業 | -33.4 |

| 制造業 | 11.5 |

| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 16.0 |

| 建筑業 | -79.2 |

| 第三產業 | 6.7 |

| 其中:交通運輸、倉儲和郵政業 | 3.9 |

| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 20.8 |

| 批發和零售業 | -43.5 |

| 住宿和餐飲業 | 15.2 |

| 金融業 | 83.3 |

| 房地產業 | 15.1 |

| 租賃和商務服務業 | 7.9 |

| 科學研究和技術服務業 | -6.3 |

| 水利、環境和公共設施管理業 | -4.1 |

| 居民服務、修理和其他服務業 | 8.5 |

| 教育 | 11.6 |

| 衛生和社會工作 | -23.2 |

| 文化、體育和娛樂業 | -11.3 |

| 公共管理、社會保障和社會組織 | 21.1 |

全年房地產開發投資2236.12億元,比上年增長19.7%。全年商品房銷售面積2605.79萬平方米,增長9.5%;商品房銷售額2620.32億元,增長19.3%。

五、國內貿易

全年社會消費品零售總額5111.57億元,比上年增長14.4%,剔除物價因素實際增長12.2%。按經營單位所在地分,城鎮消費品零售額4538.99億元,增長14.4%;鄉村消費品零售額572.58億元,增長14.1%。按消費類型分,餐飲收入475.29億元,增長16.6%;商品零售4636.29億元,增長14.1%。

表5 2021年社會消費品零售總額及其增長速度

| 指 標 | 零售額(億元) | 比上年增長(%) |

| 社會消費品零售總額 | 5111.57 | 14.4 |

| 按經營單位所在地分: | ||

| 城鎮 | 4538.99 | 14.4 |

| 其中:城區 | 3397.50 | 14.7 |

| 鄉村 | 572.58 | 14.1 |

| 按行業分: | ||

| 批發業 | 615.39 | 11.8 |

| 零售業 | 4016.64 | 14.5 |

| 住宿業 | 51.99 | 14.0 |

| 餐飲業 | 427.56 | 17.0 |

| 按消費類型分: | ||

| 餐飲收入 | 475.29 | 16.6 |

| 商品零售 | 4636.29 | 14.1 |

限額以上單位商品零售額比上年增長10.5%,分類別看,糧油、食品類零售額增長11.2%;服裝、鞋帽、針紡織品類增長5.7%;化妝品類增長11.1%;金銀珠寶類增長13.7%;日用品類增長11.7%;書報雜志類增長12.0%;家用電器和音像器材類增長23.7%;中西藥品類下降1.5%;文化辦公用品類增長3.1%;石油及制品類增長25.5%;汽車類增長9.2%。

六、郵 電

全年電信業務總量152.84億元(2020年不變價),比上年增長31.0%;郵政業務總量130.85億元(2020年不變價),增長33.7%。郵電業務收入246.13億元,增長16.3%,其中電信業務收入132.89億元,增長13.8%;郵政業務收入113.24億元,增長19.4%。年末本地固定電話用戶144.54萬戶,下降3.7%;移動電話用戶1368.98萬戶,增長3.6%;年末互聯網寬帶用戶488.95萬戶,增長12.5%。

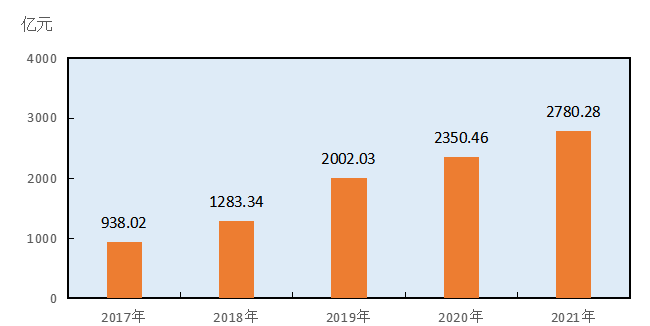

七、對外經濟

全市進出口總額(海關口徑)2780.28億元人民幣(折合430.37億美元),比上年增長18.2%。其中,出口總額1977.46億元,增長27.7%;進口總額802.82億元,下降0.2%。在出口總額中,機電產品898.14億元,占比45.4%;高新技術產品301.1億元,占比15.2%。在進口總額中,機電產品330.28億元,占比41.1%;高新技術產品249.07億元,占比31.0%

圖4 2017-2021年進出口總額

全年實際利用外資金額20.07億美元,比上年增長88.1%。全年實際到位省外境內資金2028.01億元,增長34.5%。

八、金 融

年末金融機構各項存款余額(本外幣合計,下同) 25348.50億元,比年初增加2031.70億元,其中住戶存款余額8311.19億元,比年初增加739.01億元。年末金融機構各項貸款余額27235.11億元,比年初增加2973.85億元,其中短期貸款余額5279.13億元,比年初增加254.36億元;中長期貸款余額20837.64億元,比年初增加2422.12億元。

全年保險公司原保險保費收入522.75億元,比上年增長5.3%,其中財產保險公司原保險保費收入184.54億元,下降0.4%;人身保險公司原保險保費收入338.22億元,增長8.6%。賠付支出181.12億元,增長20.9%。

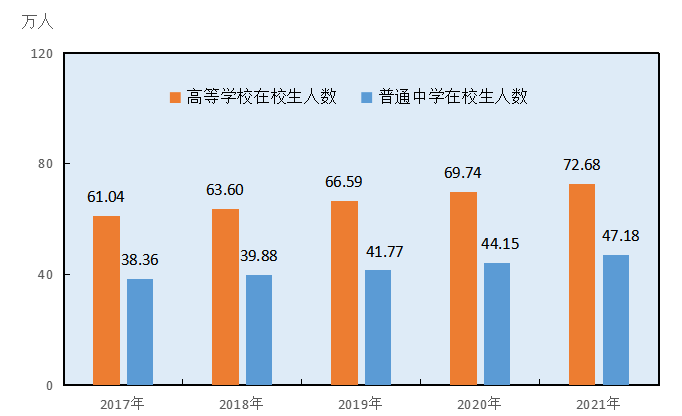

九、教育和科學技術

年末全市有普通高校52所,普通高中106所,初中學校259所,普通小學923所。在學研究生8.35萬人,比上年末增長5.8%;普通高校在校學生72.68萬人,增長4.2%;普通高中在校學生17.55萬人,增長9.8%;普通初中在校學生29.63萬人,增長5.2%;普通小學在校學生76.13萬人,增長7.2%;幼兒園在園幼兒42.9萬人,增長5.3%。小學適齡兒童入學率100%,小學升初中入學率103.8%。全年共投入學生免費入學和資助經費18.37億元,全市所有義務教育階段205.4萬人次學生全部享受了免雜費入學,執行公辦教育收費標準的191.3萬人次學生全部享受了“一費制”(含課本費、教輔資料費和作業本費)全免入學,在長沙市就讀的17.9萬名外來務工人員子女,全部享受免雜費、免“一費制”入學。全年補助了9.59萬人次農村家庭經濟困難寄宿學生生活費。

圖5 2017-2021年高等學校、普通中學在校學生數

全年授權專利44574件,比上年增長35.0%;簽訂技術合同10593項,成交金額533.71億元。高新技術產業增加值增長15.3%。

十、文化、衛生和體育

年末全市有藝術表演團體11個,文化館10個,公共圖書館12個,博物館(紀念館)15個,檔案館14個。

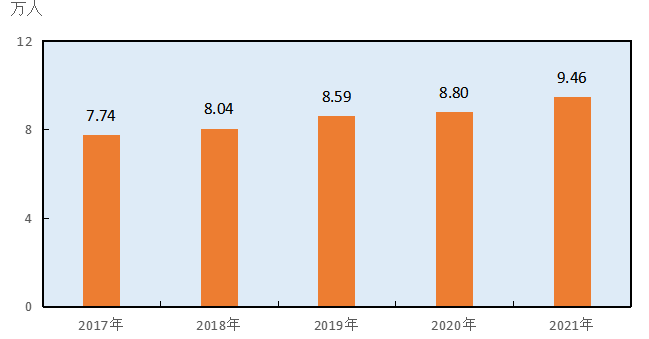

年末全市有衛生機構(含村衛生室)4925個,其中醫院、衛生院 334個;衛生防疫、防治機構14個;婦幼保健機構 11 個。衛生技術人員9.46萬人,比上年增加 0.66萬人,其中執業醫師、執業助理醫師 3.54萬人,增加0.26萬人;注冊護士4.61萬人,增加0.34萬人。衛生機構床位8.72萬張,增加0.40萬張,其中醫院、衛生院7.88萬張,增加0.27萬張。

圖6 2017-2021年衛生技術人員數

全年開展全民健身項目216項次(市級、區縣、鄉鎮街道三級),全民健身運動參加人數達720萬人。年末擁有各級健身輔導站947個,公共體育場地3001個。

十一、環境、節能和安全生產

全市32個國、省控考核斷面平均水質優良率為100%,其中Ⅰ類水質斷面2個,占6.2%;Ⅱ類水質斷面27個,占84.4%;Ⅲ類水質斷面3個,占9.4%;無Ⅳ類、Ⅴ類、劣Ⅴ類水質斷面。

初步核算,全年規模以上工業綜合能源消費量比上年增長8.1%。重點耗能工業企業的單位產品能耗中,噸水泥綜合能耗下降6.3%,電廠火力發電標準煤耗下降0.2%。

全年生產安全事故死亡人數238人,比上年下降3.3%;億元GDP各類安全事故死亡人數0.0179人,下降11.8%;道路交通事故死亡人數475人,下降10.7%;萬車死亡人數1.48人,下降17.1%。

十二、人民生活和社會保障

年末全市常住總人口1023.93萬人,比上年增長1.8%。城鎮化率為83.16%,比上年提高0.56個百分點。按戶籍人口計算,人口出生率為8.53‰,死亡率為8.45‰,自然增長率為0.08‰。

全年城鎮居民人均可支配收入62145元,比上年增長7.2%。其中,人均工資性收入34834元,增長7.0%;人均經營凈收入8094元,增長6.9%;人均財產凈收入7846元,增長5.7%;人均轉移凈收入11372元,增長8.9%;城鎮居民人均消費支出41324元,增長5.6%。在城鎮居民消費分類中,食品煙酒人均消費11076元,增長4.8%;衣著人均消費2623元,增長4.0%;居住人均消費7754元,增長2.5%;生活用品及服務人均消費2992元,增長3.5%;交通通信人均消費4516元,下降2.4%;教育文化娛樂人均消費8523元,增長18.7%;醫療保健人均消費2904元,下降0.6%;其他用品和服務人均消費936元,增長9.3%。城鎮居民平均每百戶家庭擁有家用汽車67.7臺,空調261.1臺,計算機96.1臺,接入互聯網的計算機89.1臺。城鎮居民人均自有現住房建筑面積40.9平方米。

全年農村居民人均可支配收入38195元,比上年增長9.9%。農民人均消費支出27676元,增長13.3%。農村居民平均每百戶家庭擁有家用汽車55.9臺,計算機42.9臺,移動電話機314.5臺。農村居民人均自有現住房建筑面積60.5平方米。

年末全市有社會福利院、敬老院、養老院等202所。各類收養性社會福利單位收養人員1.83萬人。城鎮各種社區服務設施4532處,其中綜合性社區服務中心749個。接受社會捐贈11958萬元。發放居民最低生活保障金8.85億元,居民得到政府最低生活保障人數為11.77萬人(包括城鎮和農村)。

年末參加全市勞動保障部門城鎮職工基本養老保險的人數達469.57萬人,比上年末增長12.9%,基本養老金社會化發放率達 100 %;參加城鎮居民養老保險人數為10.35萬人,參加新型農村養老保險人數為 247.69萬人;參加城鎮職工基本醫療保險人數為340.93萬人,增長11.6%。參加失業保險職工人數為207.27萬人,增長13.4%,領取失業保險金人數為9.33萬人;參加工傷保險職工人數為180.62萬人,增長5.5%;參加生育保險人數為229.52萬人,增長 5.3 %;參加城鄉居民醫療保險人數為489.96萬人。

說明:

1.本公報部分數據為初步統計數,部分數據因四舍五入的原因,存在

與分項合計不等的情況。

2.地區生產總值、三次產業及相關行業增加值絕對值按現價計算,增

長速度按不變價計算;

3.2021年實際利用外資使用商務部統計口徑,與往年不可比。

4.因銀保監會統計口徑調整,從2021年6月起,保險數據統計口徑

不包含處于風險處置階段的保險機構。